��133��F�ǂ�����܂������I |

|

| ���������a�@�@���V���l ��t |

|

�g��������u����70�Ώ����ł��B���e���傤�ǂɂ��ďڂ��������Ă��������v�Ǝ��₪����A����A���������a�@�̐��V���l��t�ɓ����Ă��炢�܂����B �������x�ƍ����̗v��

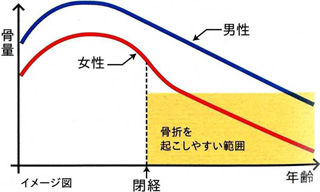

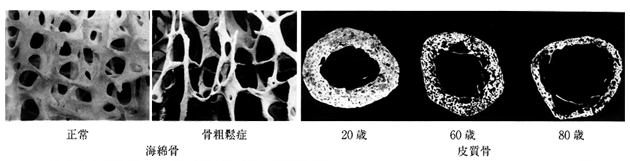

���e頏ǂ͍����x�̒ቺ������Ƃ��A���܂̊댯�������債�₷���Ȃ鍜�i�����ƒ�`����܂��B�����x�͑�G�c�ɂ͍����x�i�J���V�E���E�Z�����g�ɂ��Ƃ�����j�ƍ����i�R���[�Q���E�S�ɂ��Ƃ�����j��2�̗v���ŋK�肳��܂��B����A�o�Ȃǂɂ�鍜���x�̒ቺ�ƍ����̗������x�ቺ�����܂��B���ɏ����ł͕o��ɍ����x���}���ɒቺ���܂��B���̎��R�o�߂ɉ����āA��`�I�v���A�h�{�s���A�^���s���A�����K���Ȃǂ�������č����x���������ቺ������Ԃ����e頏ǂł��B �����ɍ���҂ł����Ґ��͍ŐV�̓��v�ł�1280���l�Ɛ��v����܂��B���e頏ǂ͑S�g�I�ɍ��܊댯�������債����Ԃł��B���ɍ���҂ł͍��܂̔����������@�\�Ƃ��̎���ቺ�����邾���ł͂Ȃ��A�����I�ɂ͎��S���X�N���㏸�����A�����\��ɉe�����y�ڂ��܂��B���ɔw���Ƒ�ڍ��̍��܂̉e�����傫���ƌ����Ă��܂��B����ґ�ڍ��z�����܂͐Q������ɂȂ錴����3�ʂƂȂ��Ă���܂��B�����1�N��ɉ�����ł̊O�o�\�ȗ�͖�30���ɉ߂��Ȃ��Ƃ���܂��B ���Ö@�Ŏ������e頏ǂƐf�f���ꂽ�ꍇ�A���ܔ����\�h�̂��߁A���Â��K�v�ł��B ���Â̎�͖̂Ö@�ł��B���Ö�ɂ͍��̉ߓx�̋z����}�������܂ƍ��̌`���𑣐i�����܂̓�̎�ނ�����܂��B�ǂ�������ܗ\�h�ɗD�ꂽ���ʂ�����A���Ăł͍��܂̔������������Ƃ̕�����܂��B�̂��炠��J���V�E����r�^�~��D�Ȃǂ͍��̑�ӂ����P���܂������ܗ\�h���ʂ͂��Ȃ���̂ŁA�⏕�̖�Ƃ��Ďg���܂��B����ɍŋ߂ł͐����K���a�i���A�a�A�t���a�A�������Ȃǁj�������̗����������Ƃ��𖾂���Ă��Ă��܂��B���Ɋւ��ẮA���e頏ǂ̎��Â݂̂Ȃ炸�A�����K���a�̎��Â����ɏd�v�ł��邱�Ƃ������Ă������������������Ǝv���܂��B

���́u�玿���i�Ђ����j�v�Ɓu�C�ȍ��i�����߂j�v�Ƃ���2��ނ̍�����藧���Ă��܂��B

|